在 80 年代,不管是大型電玩還是家用主機,以簡單的遊戲性跟挑戰性獲得了人氣,成為遊戲界一個挑戰象徵的遊戲 PAC MAN《小精靈》,隨著時代進步,其遊戲方式也逐漸退出主流,也因此這幾年來就是嘗試新的遊戲類型,例如 3D 化等等,看看能不能開發新路線,2025 年 7 月發售的 Shadow Labyrinth《闇鬥迷宮》(Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series X|S、Steam)也算是這段摸索的一種答案。

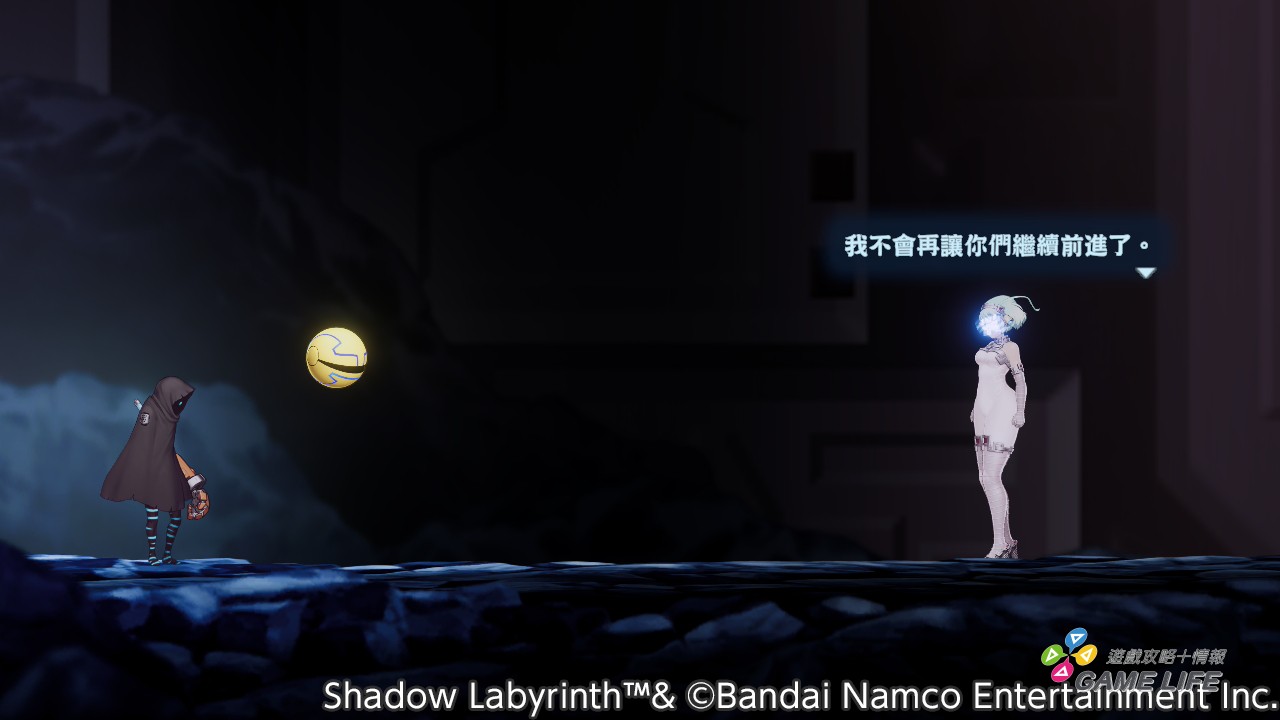

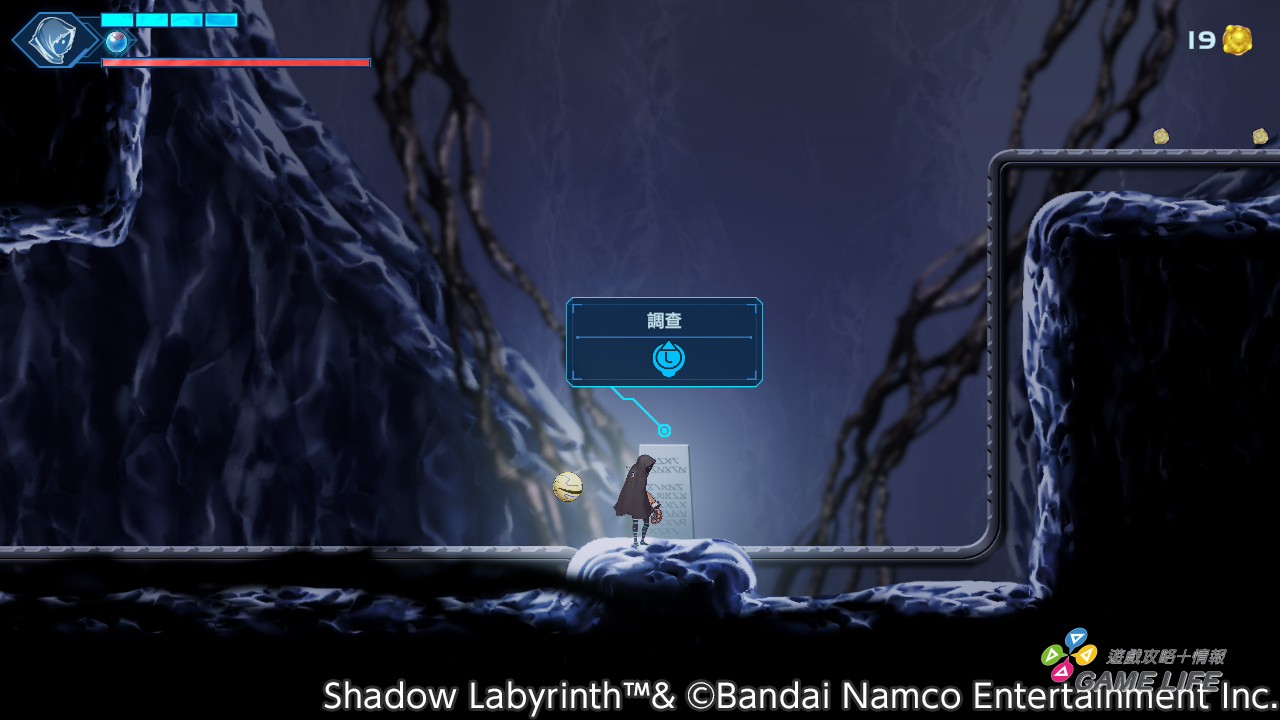

話雖如此,本作也只是定義上是《小精靈》的衍生外傳作品,跟《小精靈》本身的世界觀、故事設定並沒有在一開始表現出明確關係,當成獨立作品遊玩也沒問題。遊戲設定在一個相當黑暗的世界,一座行星因為戰爭而荒廢,玩家要操作一個不知名的存在,貧弱的它只能透過神秘的黃色球體 PUCK 指示,在充滿危險的迷宮中探索,不斷前進面對各種阻礙的強敵,並靠吞噬敵人而生。

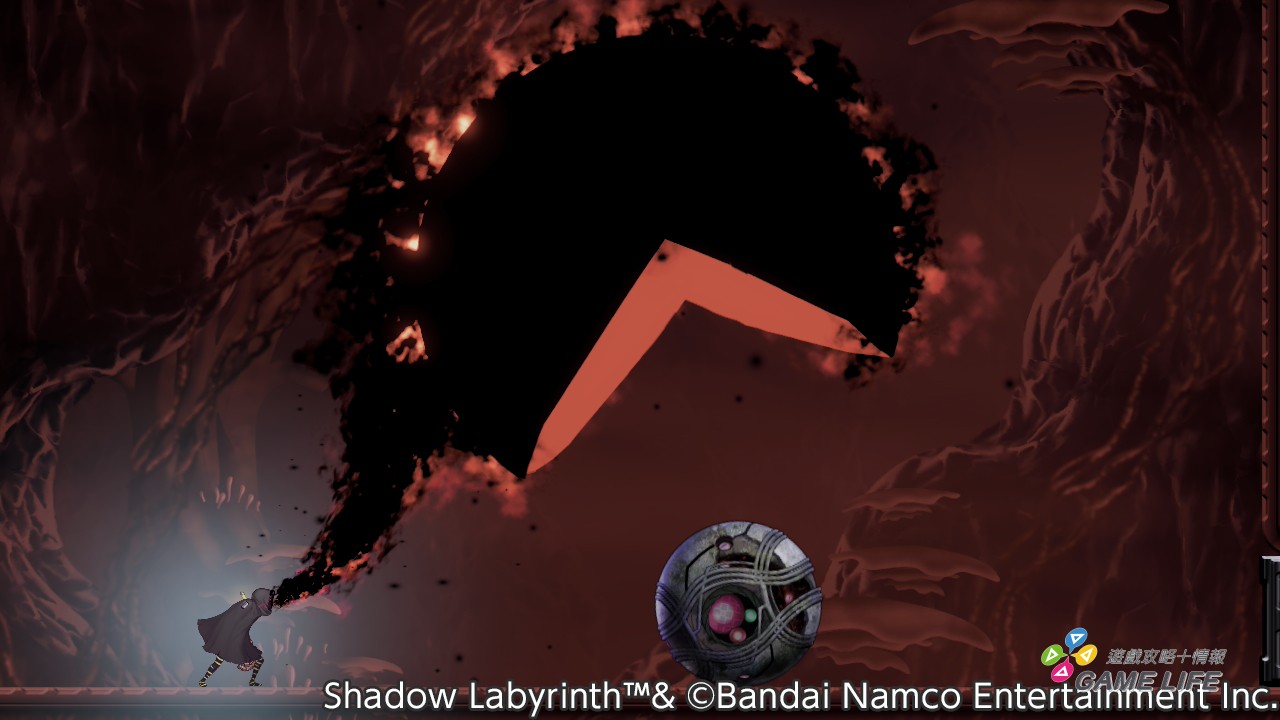

概念可說完全與過往的《小精靈》不同,《小精靈》又名吃豆人,玩家操作黃色物體一路移動收集關卡中的小豆子,一邊逃避敵人的追捕直到關卡中的豆子收完。本作的《小精靈》立場卻是打倒敵人,主動吃掉強敵的存在。也因此整體氣氛相較於以往作品的歡樂,連同音樂與配色在內都顯得較為灰暗。

本作遊戲類型為《銀河戰士》或《惡魔城》類的迷宮探索動作遊戲,玩家操作角色在路線四處分歧但又互通的迷宮中不斷探索找路,打倒各種區域的敵人獲得新能力或移動手段,在藉此前往先前無法通行的路線,途中也會觸發一些劇情,讓玩家在探索中體驗有故事性的冒險。

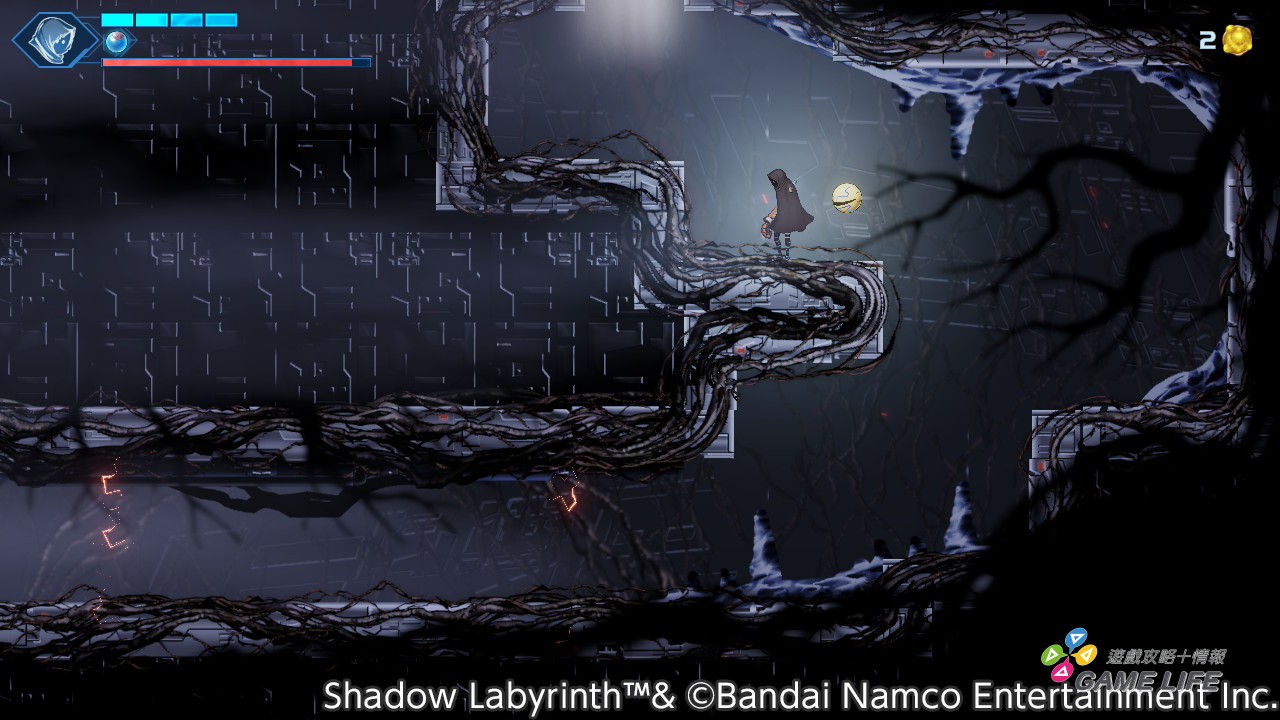

玩家操作的存在在遊戲中有三個型態可以切換,劍士、PAC MAN、GAIA,通常都是用劍士狀態進行移動、攻擊、迴避等動作,操作概念也就很基本的橫向動作遊戲,雖然會有些特殊技,但操作都不會太複雜。畢竟遊戲難度是建立在關卡的設計、敵人的配置、頭目的動作上。

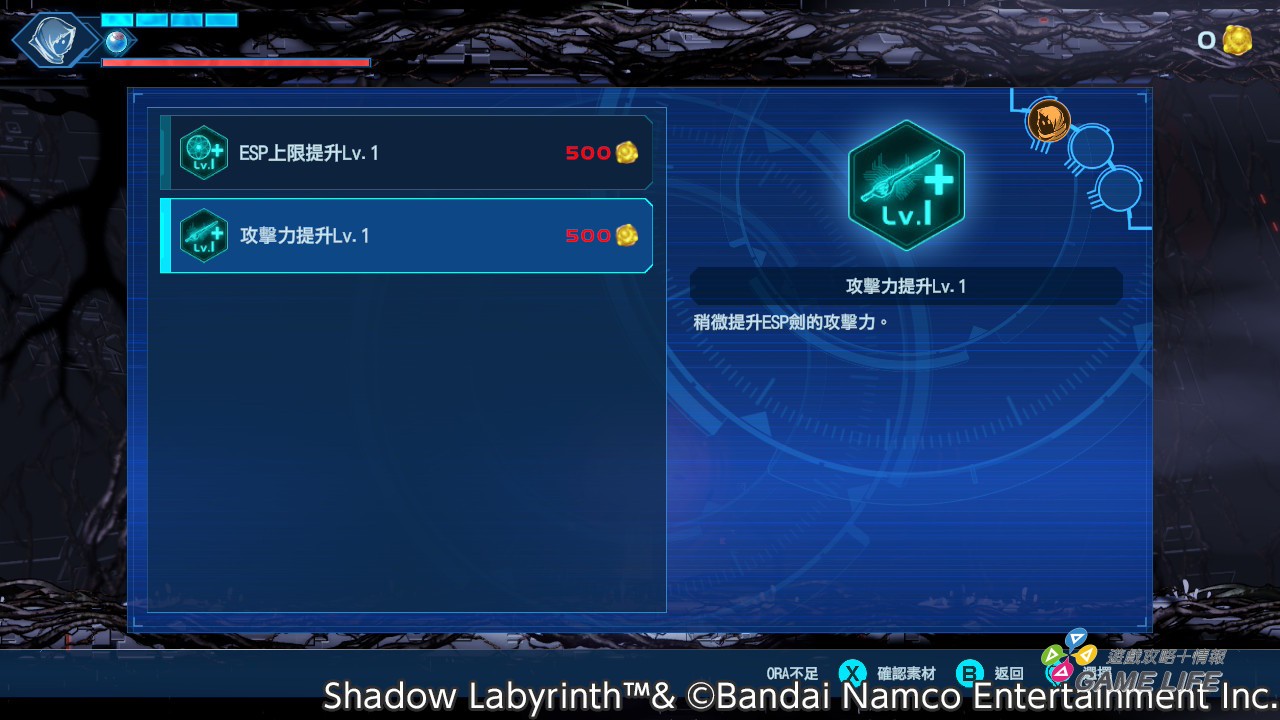

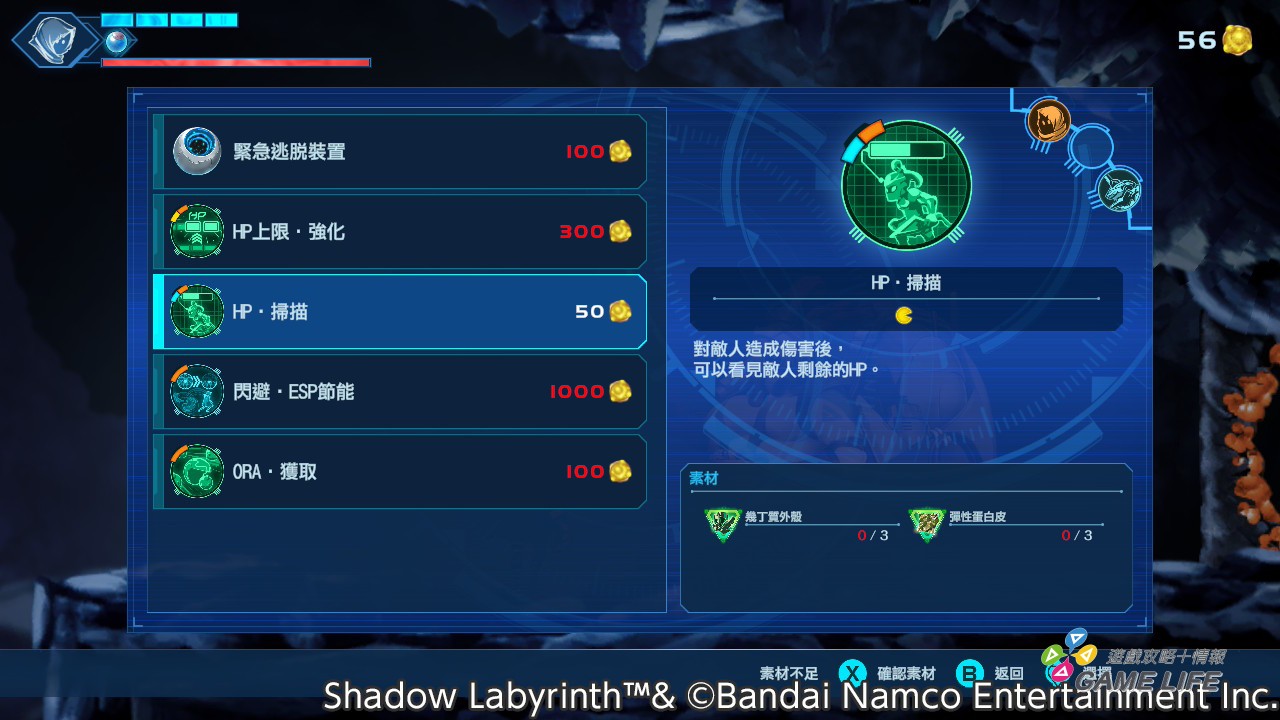

遊戲流程就是找路、打倒敵人、尋找存檔點進行強化,玩家打倒敵人都會掉落看起來像金塊的碎片,實質上就是這遊戲的資金,玩家就是一路撿來在途中的存檔點進行消費,藉此強化自己想要的能力項目。就這地方來看,遊戲本身似乎沒有特別亮點,就很標準,真要說的話,遊戲亮點算是設計在探索面。

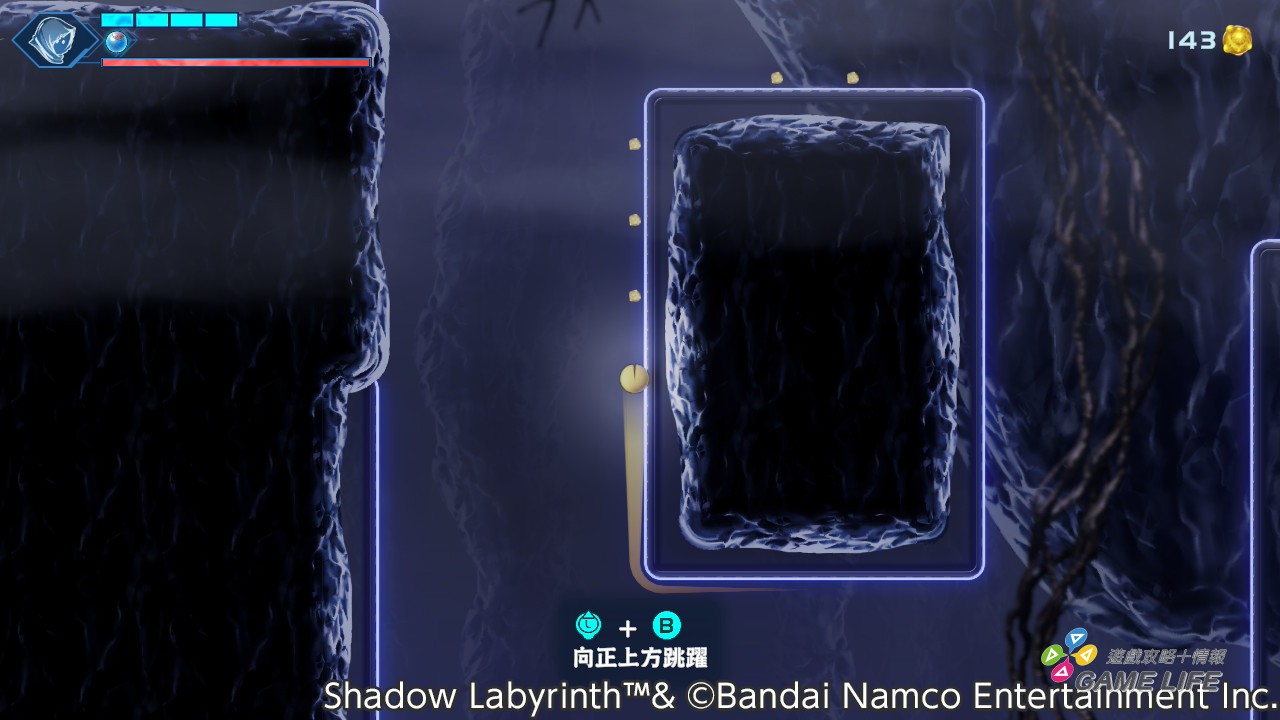

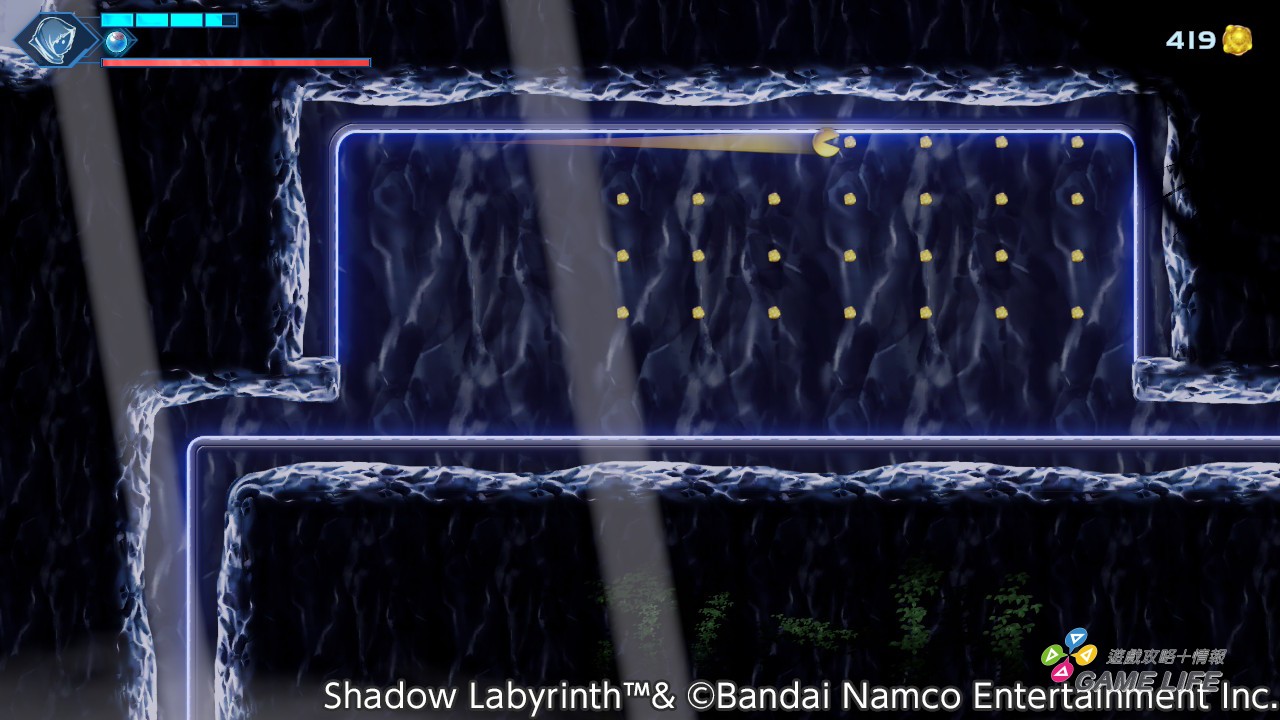

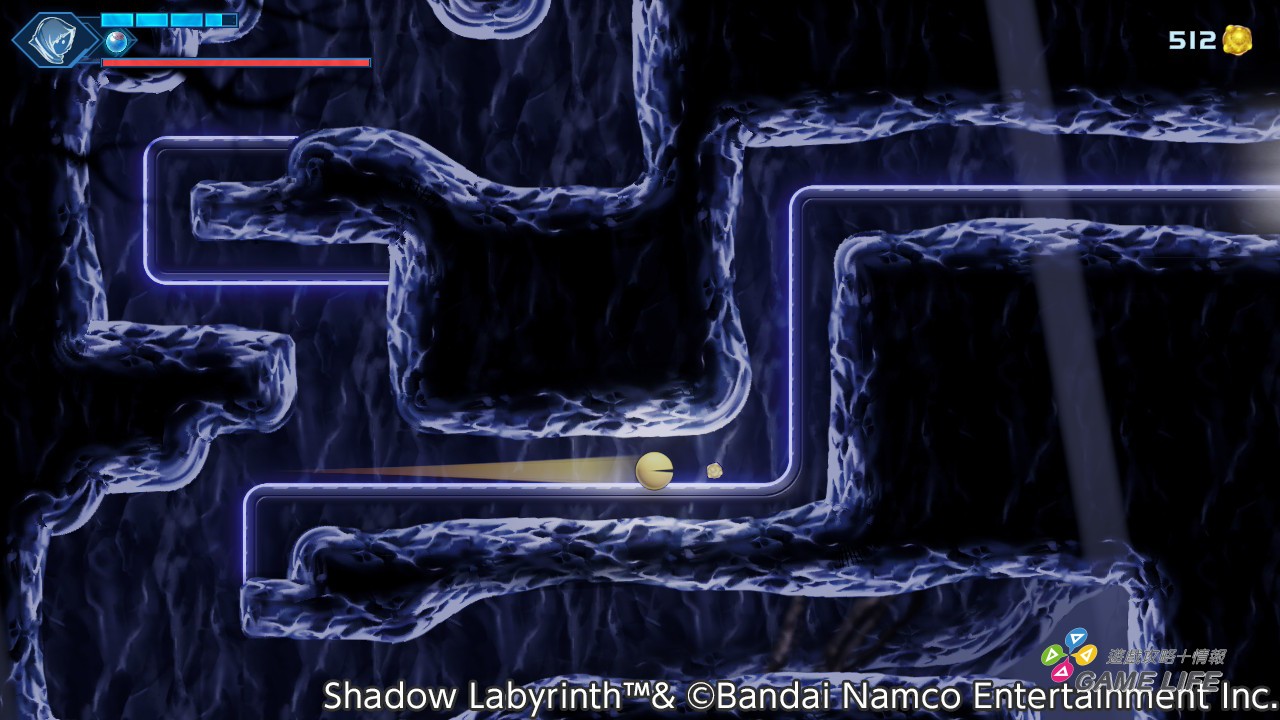

隨著遊戲進展,玩家會有類似勾繩的裝備可以迅速攀上高處,此外還有特殊的軌道,當接觸到這軌道時,劍士就會自動切換成 PAC MAN 型態,開始沿著軌道移動,一邊吃著軌道上的豆子一邊往劍士型態無法前往的地點移動。這個 PAC MAN 化就算是遊戲戲肉,因為軌道的設計不會是一直線,有時會有敵人或坑洞,千奇百怪要玩家進行攻擊或跳躍,而這狀態下的移動又有些獨特的慣性,移動中進行其他動作就會因為慣性,不一定能落在自己想要的精確位置,這方面很吃玩家的操作,是特色,也是稍稍讓玩家頭疼的地方。

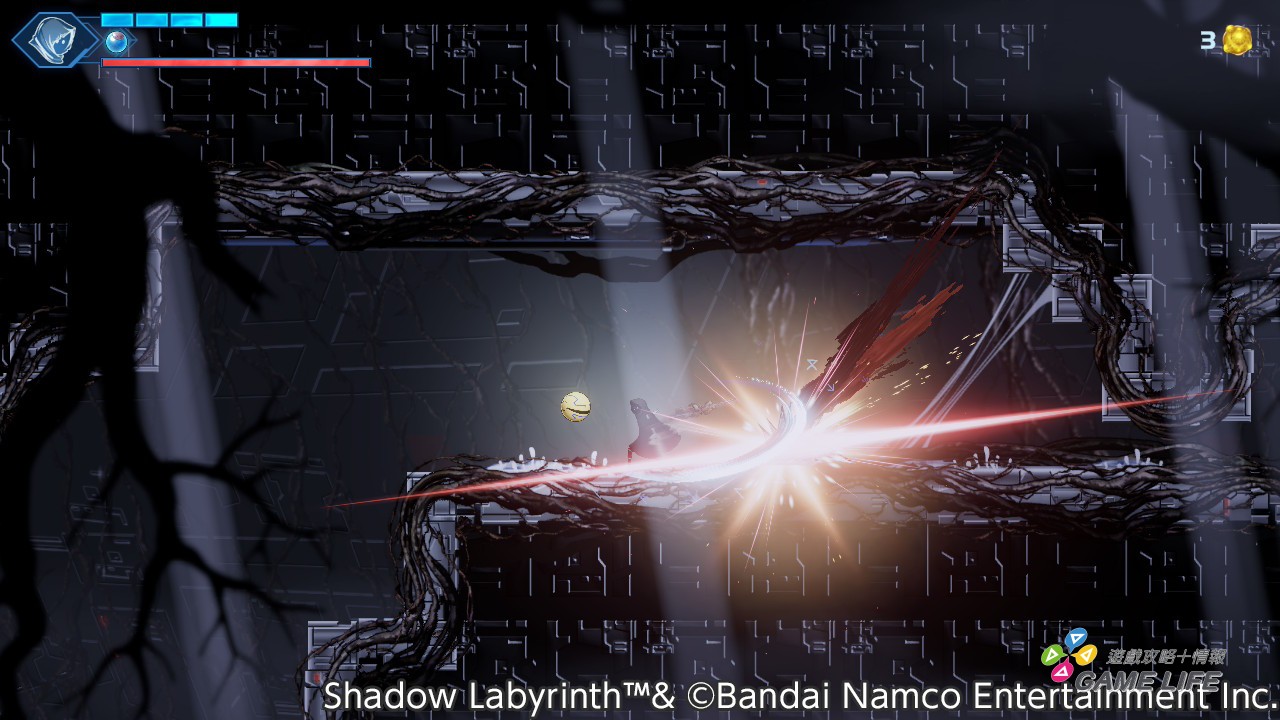

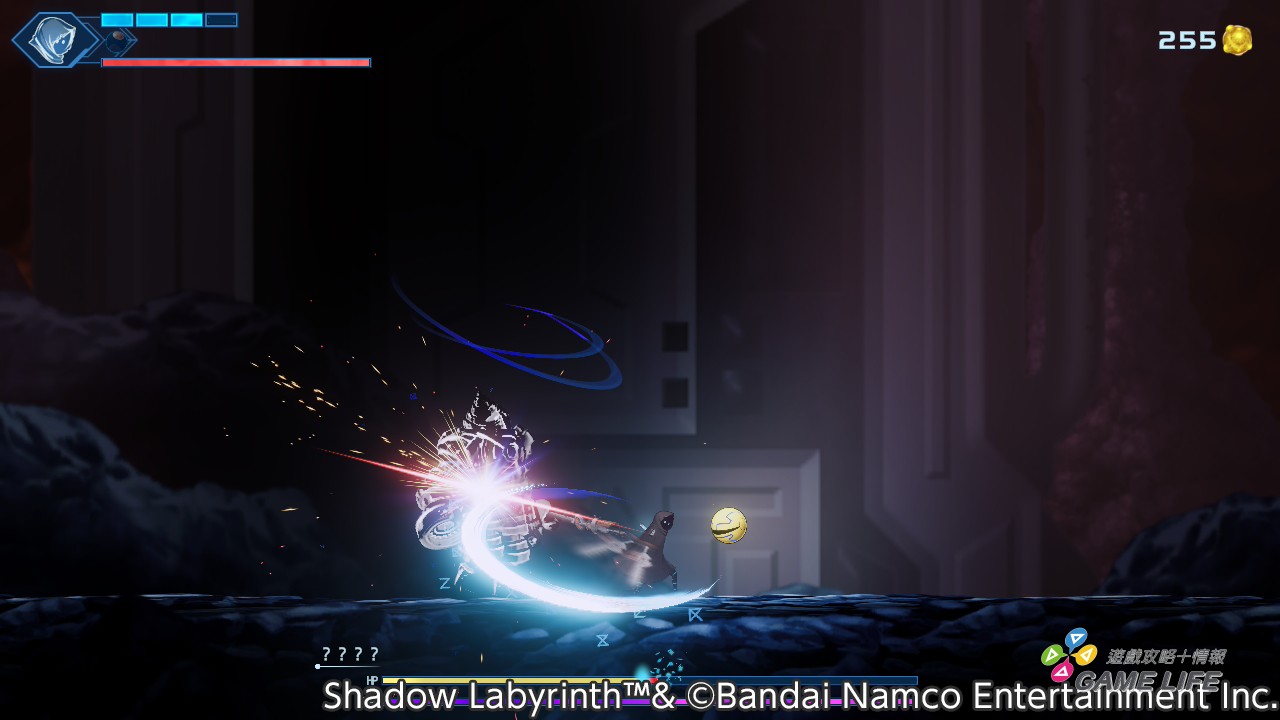

探索中當發現中繼點或者突然進入很寬廣的空間時,多半就是頭目戰的開始,這遊戲的頭目戰大致上難度不高,玩家角色性能上有無敵的迴避動作跟特殊防禦等等手段,只要能穩穩地觀察頭目的動作進行反擊,在戰敗也會立即從中繼點崇先開始的狀況下,也多半能馬上擊破。

當然也不是說就沒有面臨高難度挑戰的狀況,總是會有動作迅速甚至跟玩家使用同樣手段的強敵,也有回復道具非常有限,還只能在存檔點回復數量的情形。如何利用基本動作,或者是學到的特殊技,以及自己的操作技巧來攻略關卡跟強敵就是玩家挑戰自我的遊戲要點。

真不得已時,玩家也可以祭出第三種型態 GAIA,神秘的存在 PUCK 吞掉玩家角色,變成了一台機器人,在變身計量表還有的情況下就是絕對無敵,玩家可以完全不在乎安危進行猛攻,也能說是降低難度的一個補救措施。而當玩家打倒頭目後,就會看到 PUCK 大口吞掉頭目,這黑暗的表現雖然有點驚悚,但卻是玩家角色習得新技能的重要演出。

以《小精靈》的新路線來說,《闇鬥迷宮》確實是相當新奇,不過也就因為是有實驗性,多少也是存在著一些無法忽視掉的問題點。例如上述的移動慣性,如果玩家只求過關的話或許還無所謂,但如果堅持要找一些收集要素時,PAC MAN 狀態的移動慣性就會令人感到困擾,特定的地點可能要反覆跳個好幾次才能順利上軌道,久而久之就會削減遊戲的耐心。

另外就是平台問題,Nintendo Switch 2 雖然不會有這問題,但如果是用 Nintendo Switch 玩,隨時都會插入的短暫讀取真的很影響遊戲節奏,特別是開啟大地圖要讀取這點,這種探索類動作遊戲隨時注意大地圖確認路線是基本習慣,但這部份的最佳化沒處理好,遊玩節奏就會因此變得不佳,這點也恐怕是玩家選擇遊戲平台時要考慮到的點。

相關報導︰探索型 2D 動作遊戲《闇鬥迷宮》即將在 2025 年 7 月 17 日發售